さて、目の前に13枚の配牌が並びました。牌を1つ取ってきて、1つ捨てることを繰り返し、あがりを目指すことになりました。

では、最初にどの牌を捨てることが、誰よりも早くあがるために最も効率がよいでしょうか?──と、いう考え方のことを『牌効率(はいこうりつ)』と呼びます。

配牌を分解する

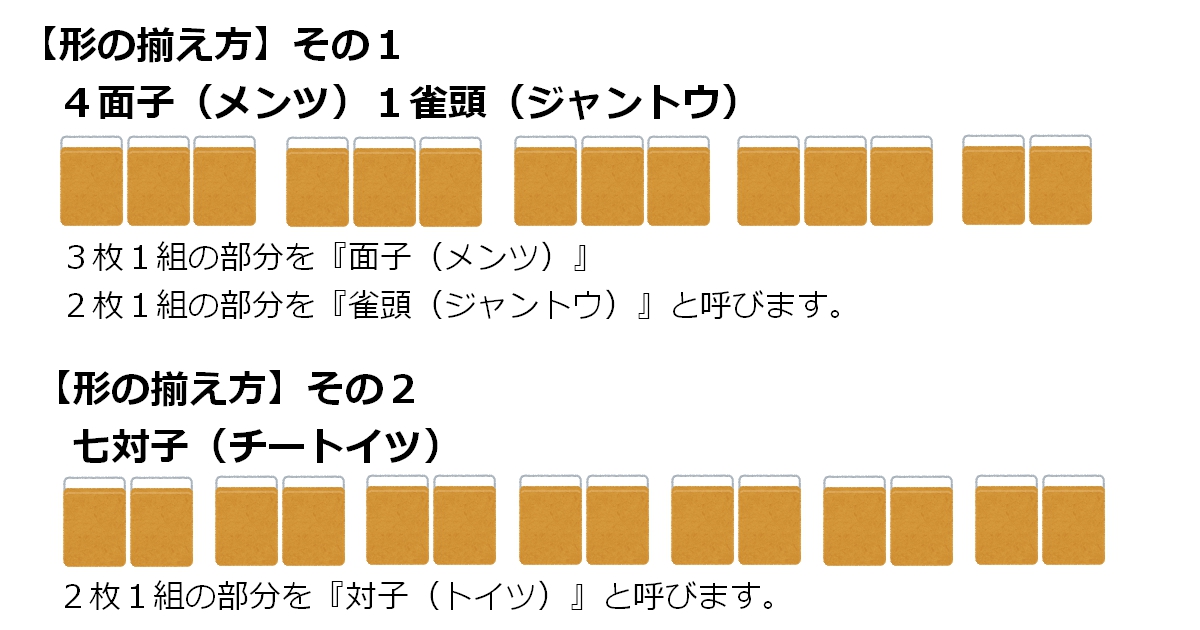

麻雀の形の作り方の基本形を思い出しましょう。4面子1雀頭でしたね。面子は3枚1組の組み合わせ、雀頭は2枚1組の組み合わせのことです。

もちろんこの二つのうち、3枚1組の組み合わせを作ることの方が難しいです。牌効率のお話は、この『3枚1組の組み合わせ』の部分を中心に考えていきます。

最初に配牌をもらった時、分解して考えます。分解する順番は以下のとおりです。

①すでに完成している面子

②あと1枚で完成する3枚形

③あと1枚で完成する2枚形

④どこにも付かない孤立している牌

この順番で分けていくと、

『二三』 一萬 or 四萬が必要

『七九』 八萬が必要

『②④④』 ③ピン or ④ピンが必要

『⑧』 孤立牌

『12』 3ソウが必要

『667』 5ソウ or 6ソウ or 8ソウが必要

『西』 孤立牌

となります。

この中で、最も3枚1組が完成しやすいのは、種類が多い『667』の形です。

それとは逆に、最も完成させにくいのは孤立牌である『⑧』と『西』ということになります。

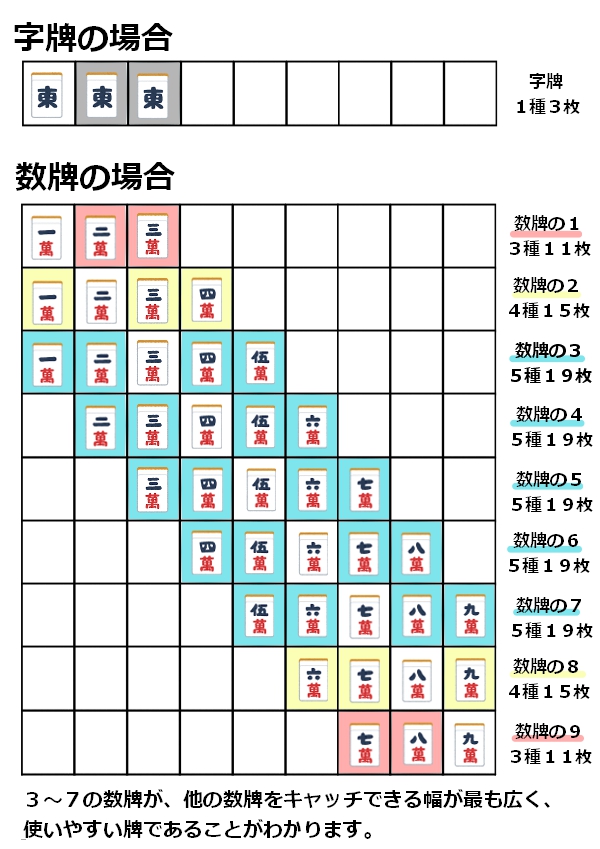

牌効率の基本は、孤立牌が3枚1組になるまであと何枚使える牌が残っているか、という考え方です。

全く同じ牌は4枚入っています。

今、自分が手元に持っている『西』を3枚にしようと思うと、『西』はあと残り3枚しかありません。

一方『⑧』であれば、3枚1組として作れる形が増えます。『⑥⑦⑧』『⑦⑧⑨』『⑧⑧⑧』の3種類です。『⑧』を3枚1組に完成させるために使える牌の種類は、『⑥⑦⑧⑨』それぞれ15枚残っています。

ですので、この場合は『西』を捨てることが、牌効率の上では正しいということになります。

分解後の形の名前

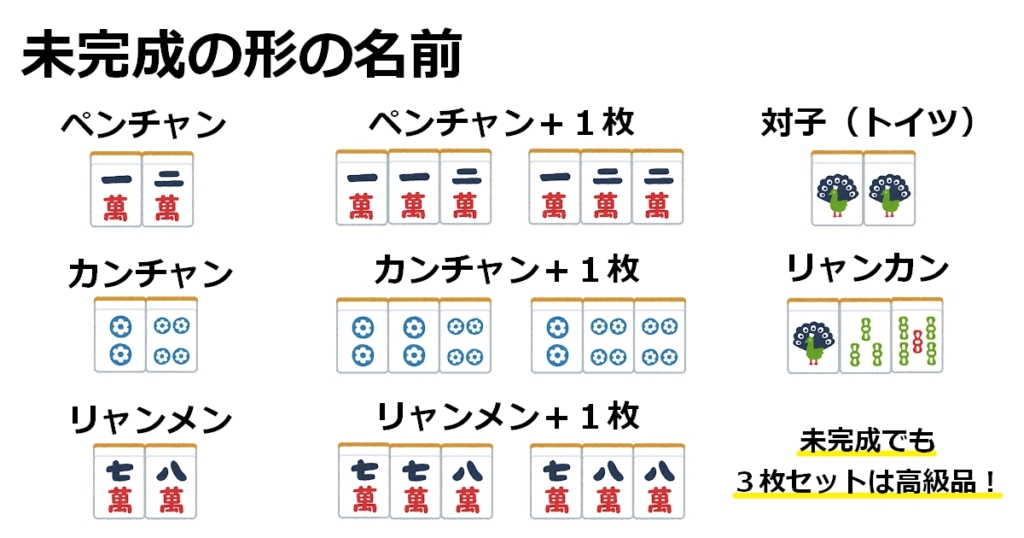

3枚1組で完成した形のことを面子(メンツ)と呼びますが、未完成の形のことを『塔子(ターツ)』と呼びます。他にも、麻雀の解説書などには、牌のかたまりという意味合いで『ブロック』という用語を使っている場合もあります。

麻雀の話をする上で、説明に必要な用語になってくることが多いですので、ぜひ覚えましょう。

補足

ペンチャン:『12』と『89』の2枚セットの名前です。どちらもペンチャンと呼びます。

リャンカン:カンチャンが2つくっついた形です。『135』『357』『579』『246』『468』の5種類があります。

「最初は字牌から」という教え

友人や家族から麻雀を教えてもらう時、「最初はとりあえず字牌から捨てておけばいい」という教わり方をした人も多いのではないでしょうか。

牌効率を考えればそれもそのはず。3枚1組を作ろうと思った時に、同じものでしか集められない字牌が一番完成させにくいからです。

手順フローチャート

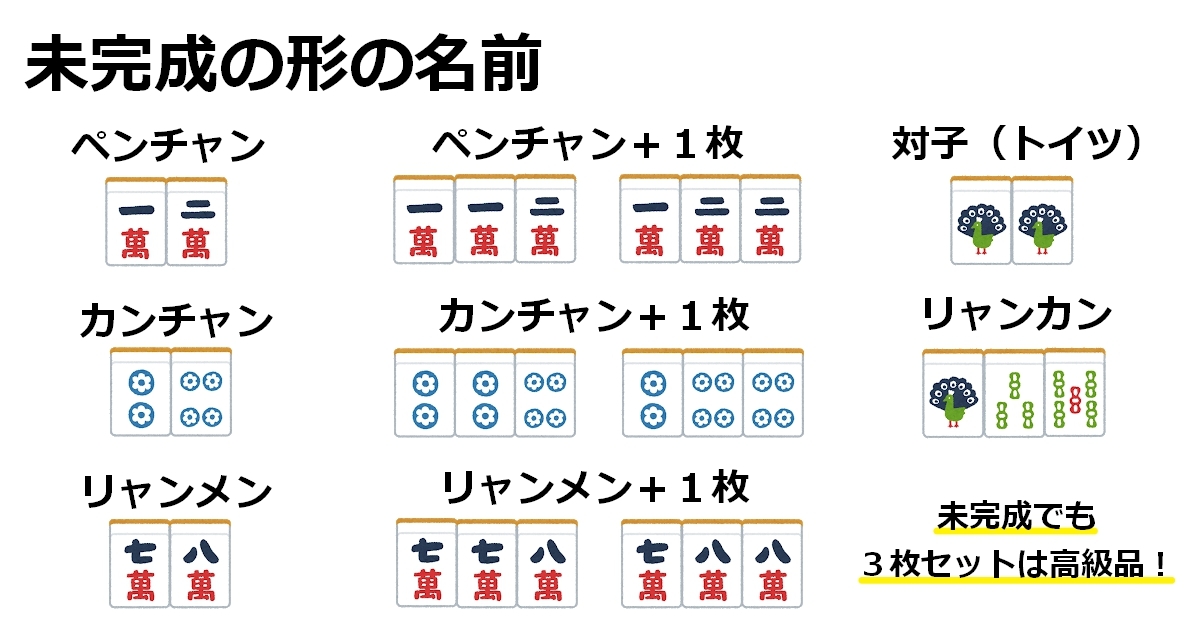

6ブロック以上の時

- 1枚だけで孤立している字牌

- 1枚だけで孤立している1または9

- 1枚だけで孤立している2または8

- ペンチャン

- 1枚だけで孤立している3・4・5・6・7

孤立牌がない6ブロック

2枚形のターツを捨てます。その時、AかBの道に枝分かれします。

A:雀頭が2つ以上があるなら、雀頭を1つ減らす。

B:雀頭が1つまたは0の場合、カンチャンを減らす。

C:雀頭が1つで、残りすべてがリャンメンなら、リャンメンを減らす。

5ブロックになったら

- 雀頭を決める

- 未完成の3枚系のから1枚捨てて、リャンメン待ちを作る

※リャンメン待ちが作れない場合は、未完成の3枚セットのうちどれか1枚を捨てます。鳴ける場合はポン材を多めに持っておくのがオススメ。

コメント